1、成果简介

2016年习近平总书记在安徽合肥首次提出“工匠精神”的概念;2017年党的十九大报告指出:“建设知识型、技能型、创新型劳动者大军,弘扬劳模精神和工匠精神,营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气”,将工匠精神纳入国家战略,与创新驱动发展相结合;2017年《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》中提出构建教育和产业统筹融合发展格局,要求将工匠精神培育融入教育教学全过程。

新一代信息技术产业是我国战略性、基础性和先导性的关键重点产业,是我国建设数字强国的关键支撑,随着5G、云计算、大数据、人工智能等多项产业技术的爆发式增长,该产业呈现出技术迭代周期短、领域知识交叉多、应用场景渗透深的发展态势,要求产业人才不断更新知识结构,增强复合能力,随之产生的是产业人才的工匠精神和职业素养逐年下降。在此背景下,高等职业教育作为对接产业需求的重要载体,必须主动增强人才培养的适应性,精准对接产业人人才需求。

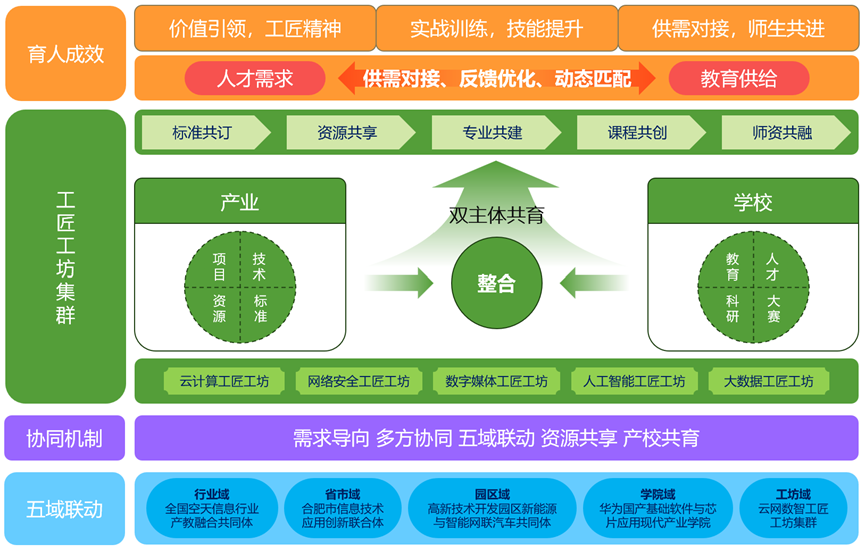

我校立足这一时代命题,传承地质行业精神,融合现代职业素养提炼出“爱岗敬业铸匠魂、艰苦创业怀匠心、建功立业践匠行”的三业三匠精神,将三业三匠精神与工坊育人平台相结合,以2014年基于“双元工作室”模式的“现代学徒制”高技能人才培养改革探索与实践为起点,先后于2015年实施了卓越技能型计算机网络人才计划,2018年建设了现代网络工程师企业协同育人联盟培养模式,2019年建设了省级校企合作示范实训中心,直至2020年建立云计算技术与应用工匠工坊模式示范实习实训中心,经过六年持续探索,以三业三匠精神培养为引领,工匠工坊集群为主阵地,产校双主体育人为突破口,逐步构建了“匠心铸魂·工坊筑台·产校共育”新一代信息技术高技能人才培养体系,如图1所示:

图1 匠心铸魂·工坊筑台·产校共育新一代信息技术高技能人才培养创新与实践模式

新一代信息技术专业群将三业三匠精神培育融入人才培养全过程,围绕工匠工坊集群构建“三阶段六载体双提升”的高质量技能人才培养体系,形成了“五维一体,五域联动”的产校协同共育机制,历经十余载探索,学院、教师、学生均实现跨越式发展,学校完成安徽省“三全育人”改革试点单位建设,获得安徽省高等职业教育技能大赛标杆校荣誉,计算机网络技术专业群获批安徽省级双高专业群建设试点,省级现代产业学院建设试点,建成15个新一代信息技术工匠工坊,形成了省级工匠工坊集群。

依托工匠工坊集群,专业群人才培养质量显著提升。毕业去向落实率超95%,精准服务区域发展,培育出许钟生(华为数据存储产品线总监)、辛丽(高校毕业生基层就业卓越奖)等“明星毕业生”,学生在国际国内顶级赛事屡创佳绩,累计获得一等奖95项,“摘金夺银”成为常态,其中突破性获得全省唯一的金砖国家职业技能大赛国际赛金牌1枚,获得全国高职唯一的数字中国长城杯网络安全大赛银牌1枚、铜牌2枚,全省唯一华为ICT全球总决赛二等奖1个、三等奖2个;师资能力显著提高,教师获得国家级行业竞赛一等奖3名,省级竞赛一等奖6名,全国银牌技工1名,安徽省技术能手5名,安徽省金牌职工1名,团队获得安徽省教育工作先进集体,安徽省地质矿产勘查局先进集体称号;

成果辐射效应显著,引领区域产教融合。牵头成立3个行业产教融合共同体和1个市域产教联合体,参建院校、企业60余家。面向无锡职业技术学院、重庆工商职业学院等全国知名高职院校,累计完成500余名骨干教师的师资培训。安徽邮电职业技术学院等20余所兄弟院校来访交流学习。

改革成效赢得广泛认可。安徽省委常委张西明、安徽省自然资源厅厅长汪谦慎等各级领导对教学成果给予高度肯定,主流媒体如《人民日报》、学习强国、安徽卫视、安徽青年报等广泛宣传报道。

2、主要解决的教学问题及解决方案

2.1主要解决的教学问题

本成果主要解决的教学问题如下:

一是新一代信息技术专业工匠精神和职业素养培育缺失的问题。

二是新一代信息技术专业学生实践和教师能力培养滞后的问题。

三是新一代信息技术专业校企协同与人才供需对接脱节的问题。

2.2 解决方案

(1)匠心铸魂,解决工匠精神和职业素养培育缺失的问题,实现了学生技能精进与职业品格的双重成长。

针对工匠精神与职业素养培育缺失问题,我校将地质行业“三光荣”精神与职业教育的工匠精神融合创新,以“爱岗敬业怀匠心,艰苦创业铸匠魂,建功立业践匠行”的三业三匠精神为引领,通过“目标引领、文化浸润、实训锤炼、双创教育、社会实践”的五育并举,形成“全员育人、课堂育人、平台育人”的育人新格局,构建“三条主线,两翼阵地,两轮驱动”的融合育人体系,以地质校友大国工匠朱恒银,地质教师百花工匠陈瑞虎、信息技术金牌职工王庆宇等优秀工匠为思政育人素材,结合校园特色地质文化和学院地质精神内核,推进三业三匠精神培养贯穿人才培养全域全过程:与新一代信息技术专业人才所需的“精准务实为基、创新突破为要、责任担当为魂”相结合,依托工匠工坊项目平台,将三业三匠精神融入“三阶段六载体双提升”人才培养实践体系和“五维一体,五域联动”的产校协同育人机制中,培养具备职业韧性和技术定力,身怀职业认同感与归属感,具有价值内驱力,能够长期坚守岗位,持续创造价值的新一代信息技术高技能人才。

学院创新性构建了以工匠工坊集群为核心的全链条育人体系,系统性建成15个工匠工坊,将其作为熔铸精益求精、追求卓越工匠精神的专属载体,使学生在沉浸式实践中感悟职业道德。 学院深度凝练工匠精神,培育出“全国工人先锋号”教学团队和安徽省教育工作先进集体,并涌现出以全国优秀教师、8名全国技术能手为代表的国家级领军人才,成为学生学习工匠精神的榜样。 学院树立了华为技术有限公司总监许钟生、“高校毕业生基层就业卓越奖”获得者辛丽等“明星毕业生”标杆,形成了良好的榜样引领示范效应。

图2 “三业三匠”精神育人模式图

(2)工坊筑台,解决学生实践和教师能力培养滞后的问题,实现了学生实践能力和教师专业能力的双重提升。

针对学生实践能力不足、教师“双师”素质不强的现实困境,我校以“工匠工坊”为核心载体,构建“三阶段六载体双提升”育人模式,打造“工坊筑台”的实践育人新范式。基础技能筑基阶段面向新生,通过基础实训课程和兴趣小组,夯实专业基本功;专项能力提升阶段面向二年级学生,依托工坊承接真实项目,开展模块化、项目化训练;综合创新突破阶段面向高年级学生和优秀苗子,参与竞赛集训、技术研发、企业攻关,实现能力跃迁。工坊建立“教学项目、竞赛项目、创新创业项目、科研项目、企业项目、企业实战”六大育人载体,成为学生技能成长的“孵化器”和教师能力提升的“练兵场”。在工坊运行中,坚持“学生技能与教师能力双提升”。一方面,学生通过“做中学、赛中练”,在金砖国家职业技能大赛、华为ICT大赛、全国职业院校技能大赛等重大赛事中斩获国际金牌1枚、国家级一等奖20余项,实践能力显著增强;另一方面,教师深度参与工坊教学与项目指导,5人获评“安徽省技术能手”,1人获“安徽省金牌职工”,团队获“全国工人先锋号”、“安徽省教育工作先进集体”等荣誉,真正实现了“以赛促教、以研促能”。通过“工坊筑台”,构建了“学—训—赛—研—服—证”闭环生态,破解了传统教学中“重理论、轻实践”“重个体、轻团队”“重结果、轻过程”的难题,实现了师生能力的双向跃升。

依托省级现代产业学院,为学生提供了真实项目和前沿技术的实践环境,极大地拓展了实践广度与深度。 学生实践能力显著提升,在金砖国家职业技能大赛国赛中荣获金牌(全省唯一),斩获华为ICT大赛全球总决赛二等奖(全省唯一),以及在其他国际级、国家级、省级重要赛事中累计荣获一等奖95项。

与此同时,学院着力锻造“名师能手”教学矩阵,培养了1名全国优秀教师、8名全国技术能手、1名省级领军人才、1名江淮职教名师、2名省五一劳动奖章、17名省级教学名师,形成了一支结构合理、技艺精湛、师德高尚的“双师型”教师队伍。

图3 工坊筑台:三阶段六载体双提升实践体系

图4 新一代信息技术专业群课程体系

(3)产校共育,解决校企协同与人才供需对接脱节的问题,实现了人才培养与产业需求的无缝对接,人才适配性与就业竞争力显著提高。

针对校企协同与人才供需对接脱节的问题,我校构建“五维一体,五域联动”的产校双主体协同育人机制,以全国行业产教融合共同体(空天信息行业、信息技术应用创新)为“行业域”、合肥市发改委产教融合联合体(信息技术应用创新)为“省市域”、合肥市高新技术开发园区产教融合联合体(新能源与智能网联汽车)为“园区域”、安徽省国产基础软件与芯片应用现代产业学院为“学院域”、校内工匠工坊集群为“工坊域”,联合华为生态企业、深圳讯方、神州鲲泰、江苏润和、长安汽车、江淮汽车等龙头企业,形成标准共定、资源共享、专业共建、课程共创、师资互补的产校五维一体化发展新格局。在此基础上,产校双方共定人才培养方案,共建现代产业学院,实施“卓越技能型人才计划”,实践基于工作室模式的“三室一贯制”、“三三制”等工坊人才培养模式,将企业真实项目、典型工作任务和案例与学校技能大赛、教科研项目等内容融入教学全过程。依托校企合作平台,建设网络操作系统等12门省级精品课程、Hive数据仓库技术与应用等3部规划教材与人工智能技术应用等4个专业教学资源库;基于工匠工坊集群平台,推动教师与企业专家共课共研,强化“双师型”队伍发展;通过横向课题、软著专利转化与真实项目实训,有效提升学生实践创新能力,实现人才培养与产业需求的动态匹配。这一“五维一体,五域联动”的产校双主体协同育人机制打破校企合作壁垒,推动合作从“被动适应” 转向“主动引领”、从“单向输出” 变为“平台共生”,构建“专业链—教育链—产业链—创新链—人才链”五链协同发展格局,精准对接新一代信息技术产业人才需求。

构建了以3个行业产教融合共同体和1个市域产教联合体为依托的产教融合平台,实现人才培养与产业需求同频。毕业生去向落实率连续多年稳定在95%以上,超三成投身安徽十大新兴产业、超四成服务合肥重点产业链,精准对接区域经济发展,被评为“引导毕业生留肥就业工作成效明显高校”,实现了校企协同与人才供需的精准对接。

图5 “五维一体,五域联动”产校协同育人机制

3、创新点

3.1 育人理念创新:首次提出“三业三匠”的匠心育人理念

面对新一代信息技术产业技术快速迭代、标准精度高、伦理责任重的特点,传统以技能为主的人才培养模式已难以满足高素质人才需求。本成果在理论层面实现重要突破,将工匠精神从单一的职业态度升华为“职业信仰—专业品格—创新能力”三位一体的育人内核,构建具有数字时代特色的“数字匠心”理念。该理念既传承专注执着、精益求精的传统内核,更融入开放协同、持续创新、技术伦理等现代素养。在此基础上,构建“认知—内化—践行”三阶递进的价值观培育模型,通过大师讲述、案例研讨、工匠故事挖掘等途径,引导学生从理解工匠精神内涵,到认同其职业价值,最终转化为自觉行为规范。同时,建立融合“精益态度”“学习韧性”“伦理底线”等软指标的评价机制,与技能考核互补,形成全面育人质量监控体系,系统回应“培养什么样的人”的根本命题,为工坊实践提供价值引领,确保技术训练始终服务于“铸魂育人”的根本目标。

3.2 育人模式创新:构建“三阶段六载体双提升”工匠工坊育人模式

本成果以工坊为实体平台,推动人才培养从“课堂讲授”转向“场景浸润”,系统构建“三维融合、双师协同、成果反哺”的实践教学新范式。在空间层面,打造物理、虚拟、制度三维融合的工坊生态:物理空间模拟企业研发环境,虚拟空间构建云端协作平台,制度空间引入企业化管理机制,形成沉浸式、全流程的实战场景。在机制层面,创新“企业工程师+校内教师”混编导师模式,企业导师传授前沿技术标准,校内教师侧重学习方法与价值引导,共同指导学生完成按“基础—综合—创新”阶梯设置的真实项目,实现“做中学、学中创”。在闭环层面,建立“成果反哺教学”机制,将工坊中形成的技术方案、项目案例等转化为教学资源,持续更新项目内容,确保培养内容与产业需求同步迭代。该模式不仅锤炼学生扎实的技术应用能力,更通过团队协作、挫折应对与创新实践,使工匠精神在真实任务中内化扎根,实现“硬技能”与“软素养”同步提升。

3.3 育人机制创新:形成“五维一体,五域联动”的产校协同育人机制

本成果突破了校企合作“合而不深、流于形式”的瓶颈,探索形成了“产校共育、动态共生”的长效协同育人新机制。我们并非简单寻求企业资源输入,而是通过与行业领军企业共建产业学院、共组教学团队、共订培养方案、共研教学资源、共评培养质量,构建了“人才共育、过程共管、成果共享、责任共担”的实体化运行共同体。关键创新在于建立了基于产业技术发展动态的专业调整机制和课程快速更新机制,确保人才培养方案能敏锐响应新一代信息技术技术“月异”的变化。企业工程师深度参与项目教学与毕业设计指导,学校教师则进入企业参与技术研发,形成了双向流动的“双师”队伍。这种深度绑定的共生关系,确保了教育供给与产业需求侧的同频共振,实现了从“供给导向”到“需求导向”的根本转变,有效保障了人才培养的高质量与高适应性。

4、建设成效和推广应用效果

4.1 成果辐射效应显著,引领区域产教融合发展

(1)理念创新与标准引领

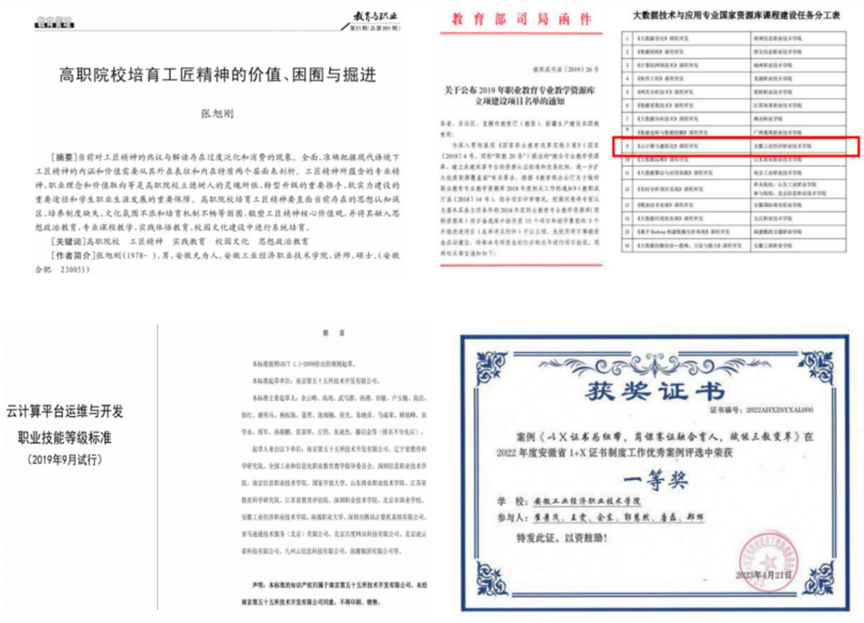

实现理论升华,指引教学改革方向。在《教育与职业》等中文核心期刊发表高水平研究论文20余篇,将丰富的实践经验系统性地上升为理论成果,为全国同类院校的教学改革提供了坚实的理论参考与实践指引。

图6 核心论文、技能标准、教学资源、典型案例

制定国家标准,掌握行业话语权。牵头编写国家职业技能标准1部,直接惠及全国500余所院校。

打造核心教学资源,开放共享赋能全国。建成国家级专业教学资源库课程3门、省级精品课程8门,主编参编国家级规划教材10余部,形成的课程内容标准惠及全国师生。

凝练典型案例,提供安徽方案。成果入选安徽省校企合作与岗课赛证融合典型案例,在全省范围内示范推广。收到华为技术有限公司感谢信。

(2)构建产教融合共同体生态

校内激发联动效应。成功助推智能汽车学院与合肥长安汽车共建“厂中校”,成果的可复制性与延展性得到内部验证。

牵头组建联盟。牵头成立3个行业产教融合共同体和1个市域产教联合体,参建院校、企业60余家,从“单点输出”迈向“平台引领”,将影响力转化为领导力。

图7 学院牵头成立共同体;教师对外开展各类培训

赋能全国兄弟院校。面向无锡职业技术学院、重庆工商职业学院等全国知名高职院校,累计完成500余名骨干教师的师资培训。安徽邮电职业技术学院等省内外20余所职业院校来我校取经,认为我院人才培养模式创新多、可操作性强、富有活力、成果明显,值得学习和借鉴。

4.2 内涵建设成效卓著,院师生三方实现越式发展

(1)学院实力系统性提升,铸就“排头兵”标杆地位

学院综合实力与核心竞争力显著增强。获批安徽省“三全育人”改革试点单位、安徽省高等职业教育技能大赛标杆校,立项1个省级高水平专业群,建成1个省级现代产业学院,建成15个工匠工坊,形成了省内领先的工匠工坊集群,将工匠精神培育贯穿人才培养全过程。

在国际国内顶级赛场上实现历史性突破。获得数字中国长城杯全国网络安全大赛银牌1枚(全国唯一的高职院校)、金砖国家职业技能大赛国际赛金牌1枚(全省唯一)、斩获华为ICT大赛全球总决赛二等奖(全省唯一),在其他国际级、国家级、省级重要赛事中,累计荣获一等奖95项,“夺金摘银”成为常态。

图8 学院、教师、学生获得标志性奖项

(2)锻造“名师能手”教学矩阵,构筑高水平人才高地

形成了一支结构合理、技艺精湛、师德高尚的“双师型”教师队伍。培育了“全国工人先锋号”教学团队1个、安徽省教育工作先进集体1个。涌现出以1名全国优秀教师、8名全国技术能手为代表的国家级领军人才,以1名省级领军人才、1名江淮职教名师、2名省五一劳动奖章、17名省级教学名师为骨干的省级教学中坚力量,形成了结构清晰、辐射力强的名师梯队。

(3)培育“工匠菁英”,学生高质量就业成效显著

服务区域发展精准有力。毕业去向落实率连续多年稳定在95%以上,超三成(32.48%)毕业生投身安徽省十大新兴产业,超四成(40.46%)服务于合肥市重点产业链,精准匹配区域经济发展需求,学院成功入选“引导毕业生留肥就业工作成效明显高校”。

树立了“明星毕业生”标杆。毕业生中涌现出一批杰出代表,如华为技术有限公司数据存储产品线总监许钟生;深耕基层、荣获“高校毕业生基层就业卓越奖”的辛丽;获评安徽省第二批“迎客松典型人物”的刘坤,形成了“明星”引领效应。

4.3 社会赞誉广泛,改革成效赢得高度认可

(1)权威高度认可,领导评价积极

成果得到了各级领导的高度关注与肯定。安徽省委常委张西明、安徽省自然资源厅厅长汪谦慎等省领导先后到“工匠工坊”实地视察调研,对成果在教学创新与人才培养方面的探索给予了充分肯定,认为该模式具有重要的示范意义。

图9 省领导视察工匠工坊

(2)主流媒体聚焦报道,形成立体化宣传矩阵

《人民日报》、学习强国平台、安徽卫视、安徽青年报等中央及省级主流媒体,对成果进行了多角度、深层次的宣传报道,形成了广泛而积极的社会影响,极大地提升了专业建设与人才培养的品牌美誉度。(计算机与人工智能学院:朱晓彦 审核:韩瑞 佘东)