一、成果形成背景

(一)成果形成背景

《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》明确提出职业教育要坚持产教融合、校企合作,培养数以亿计的高素质技术技能人才,强调要将行业精神、工匠精神融入人才培养全过程,为珠宝玉石等传统工艺类专业改革提供了政策指引。安徽省“十二五”教育事业发展规划着重指出,深化职业教育办学模式改革,推动职业院校与行业企业深度融合,培育具有行业特色的专业技能人才,为学校人才培养明晰了方向。

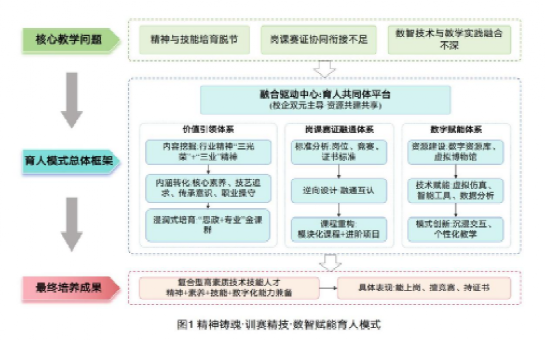

作为隶属于安徽省自然资源厅的行业院校,安徽工业经济职业技术学院依托地矿行业40余年办学积淀及宝玉石专业15年建设基础,面对珠宝行业转型升级中行业职业精神培养不足、岗课赛证衔接不足、数智技术应用不深等痛点,2014年,学校依托安徽省高等教育振兴计划重大教学改革项目,启动宝玉石工匠人才培养模式改革,着力构建“精神铸魂、训赛精技、数智赋能”的宝玉石行业特色人才培养模式。

(二)成果形成和实践过程

1.成果初探期:2014年11月—2015年7月

2014年,依托安徽省高等教育振兴计划重大教学改革项目等系列课题,与安徽省地矿局311地质队、安徽宝玉石质检站等单位合作,系统挖掘地矿行业精神与工匠特质的内涵。2015年,在珠宝实训基地试点双元工作室模式的现代学徒制培养,与中维检验检测认证集团合作开发5个核心实训模块,将企业真实检测项目转化为实训内容。

2.成果形成期:2015年8月—2019年12月

2015年8月,推行“企业学徒+工作室学徒”双轨培养,工作室学徒通过校内工坊承接企业订单。2017年开始,开发《珠宝鉴赏》等省级MOOC课程,将行业职业精神融入课程标准,启动四级竞赛体系建设。2018年,与安徽卡萨珠宝贸易有限公司共建珠宝加工实训中心。2019年,建成李孔亮宝玉石鉴定大师工作室,开展省高水平高职专业建设,形成了宝玉石行业特色人才培养模式。

3.实践检验期:2020年1月至今

2020至2024年,先后建成宝玉石鉴定与加工专业省级教学资源库、省级MOOC示范课程5门,开展安徽省质量工程高水平高职专业、高水平专业群、十大新兴产业特色专业、省级校企合作实践教育基地建设,“基于新型工作室模式嵌入移动课堂”案例获批安徽省首批职业教育“六百工程”项目。团队主导的工匠人才培养模式获安徽省教学成果奖特等奖,并在省内10余所院校应用推广。

二、主要解决的教学问题

1.宝玉石专业职业精神与工匠素养在技能训练中渗透不足

专业教学中,地矿行业职业精神与工匠素养,未能与技能培育深度融合,行业大师奋斗案例等资源未转化为可感知的培育要素,导致学生技能训练与职业精神养成脱节,存在素养培育“浅表化”现象。

2.宝玉石专业岗课赛证各环节标准衔接松散

岗位实践需求与课程教学内容、竞赛备赛标准、职业证书考核要求缺乏有机衔接,校企育人载体碎片化、资源分散化问题突出,难以支撑能力进阶式培养,存在“训赛岗课证”脱节问题,难以形成育人合力。

3.数智技术在宝玉石专业核心教学场景应用不足

数智技术赋能宝玉石教学的应用场景有限,虚拟仿真、智能辅助等技术与技能训练、精神培育结合不紧密,行业资源数字化转化程度低,数智化工具未有效融入教学全程,存在技术应用“表面化”现象。

三、主要做法及经验成果

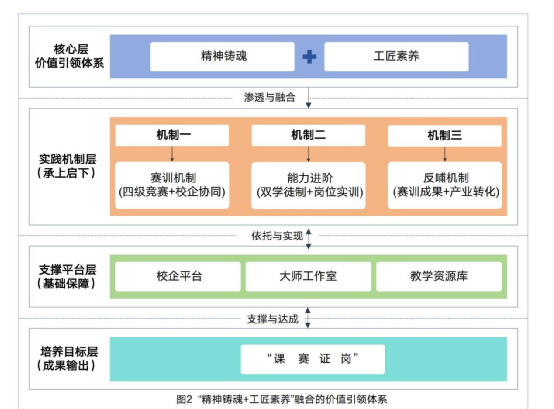

1.构建“精神铸魂+工匠素养”融合的价值引领体系

一是解构行业精神内核,建立育人转化机制。深入挖掘地矿行业“以献身地质事业为荣、以找矿立功为荣、以艰苦奋斗为荣”的“三光荣”精神和宝玉石行业“爱岗敬业、艰苦创业、建功立业”的三业精神,将其转化为“精益求精的技艺追求、守正创新的传承意识、诚信守艺的职业操守”三大核心素养,将工匠精神、劳模精神贯穿育人全过程,形成“精神认知—素养培育—行为养成”的递进式培育图谱。

二是打造“思政+专业”课程群,推动价值与技能共生。开设《珠宝鉴赏》《珠宝加工》等课程思政示范课程,在专业核心课程中嵌入全国技术能手陈瑞虎、杨家辉等行业大师案例、非遗技艺传承实践等思政元素,建设省级课程思政示范课程,实现思政教育与专业教学的深度融合。

三是创新精神培育载体,强化价值认同。依托珠宝博物馆、李孔亮和陈瑞虎省级技术技能型大师工作室,开展行业大师进校园、非遗技艺工作坊等活动,通过VR还原玉雕大师创作场景,开发工匠精神虚拟体验馆,实现宝玉石“精雕细琢、久久为功”行业精髓的沉浸式培养。

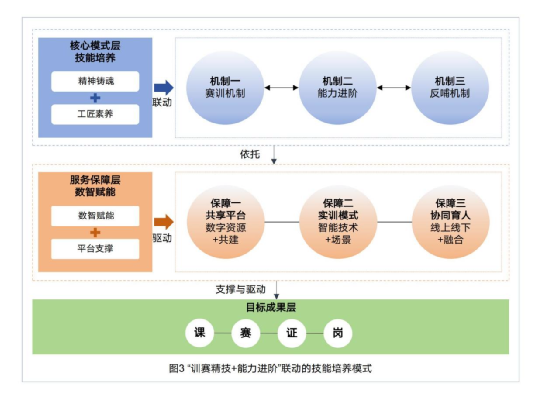

2.打造“训赛精技+能力进阶”联动的技能培养模式

一是构建“四级竞赛+校企协同”的赛训机制。以校赛、省赛、国赛、行赛四级竞赛体系为核心,联合中维检验检测认证集团、安徽省金银饰品宝玉石质量监督检验站等企业共建赛训基地,将宝石鉴定、珠宝加工等企业真实生产项目转化为竞赛备赛内容,形成“企业出题—学校备赛—赛场检验”的训赛闭环。

二是推行“双学徒制+岗位实训”的能力进阶模式。实施“企业学徒+工作室学徒”双轨培养,企业学徒依托中维质检、卡萨珠宝等产教融合实训基地,参与宝玉石检测真实岗位工作。工作室学徒通过李孔亮、陈瑞虎大师工作室承接首饰设计加工等企业定制项目,对接竞赛标准开展专项训练,实现岗位技能与竞赛能力的双向提升。

三是建立“赛训成果+产业转化”的反哺机制。联合香港誉宝集团共建“校中厂”,将企业技术标准、1+X证书要求融入教学内容,将学生宝石精切成品、创意首饰等竞赛作品转化为市场商品,形成“竞赛创作—企业生产—反哺教学”的良性循环,实现“课赛证岗”的四维融通。

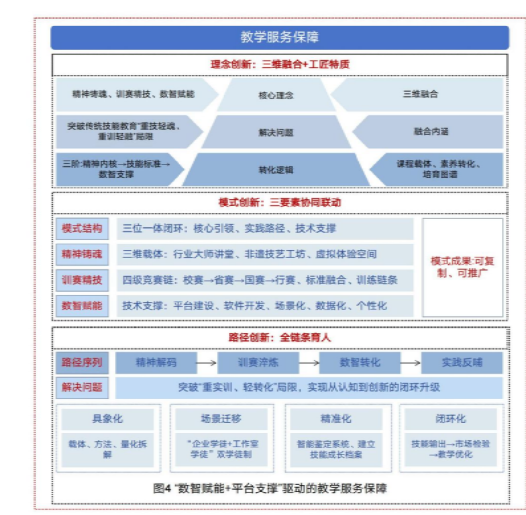

3.建立“数智赋能+平台支撑”驱动的教学服务保障

一是打造“数字资源+校企共建”共享平台。联合中维检验检测等合作企业,共建珠宝加工产教融合中心,年完成宝玉石检测2000余批次,开发珠宝玉石大型分析仪器仿真软件,模拟红外光谱仪等操作,覆盖仪器分析全流程;牵头建设省级宝玉石鉴定与加工专业教学资源库,开发《珠宝鉴赏》等5门省级MOOC,实现企业技术资料向数字化教学资源转化。

二是实施“智能技术+生产场景”实训模式。引入企业级智能鉴定辅助系统,在中维检验检测认证集团宝石鉴定产教融合中心建立智能检测工位,通过比对鉴定数据、优化操作流程,开展虚拟仿真实训,并利用企业捐赠的3D打印设备,开展首饰设计数字化加工实训,年完成企业定制订单300余件。

三是施行“线上线下+数智融合”协同育人。依托超星泛雅智慧教学平台,与深圳超定等单位开展直播实践,建设数字化玉雕工坊、宝玉石标本智能化管理系统,融合AR虚拟试戴等技术,开展东海水晶市场等移动课堂实践,推动数智技术与产业需求的有效对接。

四、成果创新与特色

1.理念创新:践行了“三维融合+工匠特质”的宝玉石行业特色人才培育理念

创新性提出“精神铸魂、训赛精技、数智赋能”三维融合的育人理念,突破传统技能教育“重技轻魂、重训轻融”的局限。将地矿行业以献身地质事业为荣、以找矿立功为荣、以艰苦奋斗为荣的“三光荣”精神与宝玉石行业“精益求精、守正创新、诚信守艺”的工匠特质深度融合,构建“精神内核—技能标准—数智支撑”的三阶转化逻辑。通过《珠宝玉石文化与工匠精神》课程载体,将行业精神转化为“精益求精的技艺追求、守正创新的传承意识、诚信守艺的职业操守”三大可量化素养指标,形成“精神认知—素养培育—行为养成”的递进式培育图谱,为传统工艺类专业“工匠精神与职业技能共生、匠心传承与数智技术协同”提供理念支撑。

2.模式创新:创新并实践了“精神铸魂—训赛精技—数智赋能”协同联动的行业特色人才培养模式

以“精神铸魂”为核心引领,“训赛精技”为实践路径,“数智赋能”为技术支撑,打造三要素深度协同的培养模式,形成“价值塑造、技能提升、技术革新”三位一体的育人闭环。精神引领层面,依托校内珠宝博物馆、李孔亮和陈瑞虎省级技术技能大师工作室,构建“行业大师讲堂+非遗技艺工坊+虚拟体验空间”三维载体,实现工匠精神与职业素养的精准对接。训赛精技层面,构建“校赛—省赛—国赛—行赛”四级竞赛体系,将世界技能大赛珠宝加工项目标准、全国职业院校技能大赛评分规则与1+X珠宝玉石鉴定证书要求深度融合,形成“基础训练—专项备赛—实战检验—岗位适配”的递进式链条。数智赋能层面,建设宝玉石智能鉴定中心、VR虚拟实训平台,开发珠宝玉石大型分析仪器仿真软件,实现技能训练场景化、数据化、个性化,形成可复制、可推广的行业特色人才培养模式。

3.路径创新:创新并构建了“精神解码—训赛淬炼—数智转化—实践反哺”的全链条育人路径

突破传统技能培养“重实训、轻转化”局限,形成多环节联动的全链条路径,实现从认知到创新的闭环升级。精神解码环节,打造“珠宝工匠精神金课群”,通过“案例教学+场景体验”,以“全国技术能手”陈瑞虎的成长历程为线索,拆解“精益求精”为“宝石切割误差≤0.01毫米”等可量化标准,实现从“精神内涵”到“职业行为”的具象化解读。训赛淬炼环节,实施“企业学徒+工作室学徒”的双学徒制培养,企业学徒入驻宝玉石产教融合实训基地,参与真实的宝石分级、首饰加工订单项目,将岗位技能训练与企业生产任务绑定;工作室学徒通过大师工作室承接个性化定制业务,将竞赛训练的“创意设计”能力转化为市场服务能力,形成“校内训练—企业实践”的场景迁移。数智转化环节,依托智能鉴定系统建立技能成长档案,建立“训练数据—竞赛表现—岗位适配”的动态映射,精准开展针对性训练。实践反哺环节,将学生竞赛作品、企业定制成果纳入素养评价,构建“技能输出—市场检验—教学优化”的闭环,实现从认知到实践、从实践到创新的深度转化。

五、成果推广应用效果

1.育人成效显著

近5年宝玉石专业为安徽珠宝行业输送技术技能人才1800余人,招生计划完成率连续5年保持100%,年终就业率96%以上,专业对口率超80%,用人单位满意度达100%,学生GIC珠宝鉴定师证书获取率达76.52%,超全国同类院校20个百分点。培养出一批以周磊、鲁超、汪润为代表的优秀毕业生,约15%的毕业生进入周大福、周生生、老凤祥、老庙黄金、中维检验检测等知名企业担任技术主管。2023年,杨听、黄进生、杨家辉、陈景课获得全国技术能手称号,杨家辉获得2023年全国五一劳动奖章。成果实施以来,学生在技能竞赛中斩获国家级奖项18项、省级奖项35项,其中国家级一等奖11项、二等奖7项,实现全国职业院校技能大赛珠宝玉石鉴定赛项“四连冠”。

图5 全国技术能手+获奖证书

2.教学成果丰硕

牵头组建空天地信息行业产教融合共同体,联合中维检验检测、安徽省金银饰品宝玉石质量监督检验站等30余家单位,建成珠宝鉴定、加工等产教融合中心6个,世赛珠宝加工安徽省基地1个。宝玉石鉴定与加工专业群先后获批安徽省示范特色专业、省高水平高职专业、省级高水平专业群、省级教学资源库、省级现代学徒制试点项目等一批标志性成果。建成省级大师工作室2个,获全国工人先锋号、全国优秀教师、全国技术能手、大国工匠、安徽省工人先锋号、省教学名师、省金牌技工、省技术能手等20余项国家和省级荣誉。团队承担省级以上教改项目21项,获省级教学成果奖8项。

3.辐射效应凸显

举办全国行业职业技能竞赛——全国贵金属首饰与宝玉石检测员职业技能竞赛总决赛、安徽省职业院校珠宝玉石鉴定赛项、全国珠宝首饰设计制作职业技能竞赛安徽分赛区等赛事,累计培训省内外师生3000余人次,成果育人模式被延安职业技术学院、和田地区中专学校等10余所省内外院校应用。近5年,开展企业员工培训超1.2万人次,组织珠宝鉴定进社区、乡村振兴土地测量等公益服务活动,受益群众超8000人次。成果受邀在全国珠宝职业教育联盟年会、安徽省职业教育改革论坛等众多会议上作主旨报告。

4.社会认可度高

2019年时任安徽省副省长何树山视察我校第46届世界技能大赛安徽省选拔赛珠宝加工参赛项目,并给予高度肯定,人民网、新华网、中国教育新闻网、安徽日报、安徽电视台等30余家媒体对成果进行专题报道。人民网、新华网、工人日报以《小众专业如何解决“成长”的烦恼?》为题,提出“鉴宝不是娱乐,而是项严谨的专业”,报道学校宝玉石鉴定与加工专业办学成果;中国教育新闻网以《安徽工业经济职业技术学院:“岗课赛证”融通培养专业技能型人才》为题报道学校办学成果;安徽日报报道学校“工学结合”教育教学改革效果得到彰显,安徽青年报称赞学校宝玉石专业“用工匠精神‘点化’原石”等报道教学成果,引发社会广泛关注。

图6 新闻报道

(珠宝与艺术学院:李孔亮 审核:韩瑞 佘东)